Saya merasa sangat beruntung berkesempatan membaca karya Pram yang satu ini, All That is Gone. Buku yang versi aslinya sudah tidak terbit lagi di Indonesia ini berisi tulisan cerita karya Pram yang begitu tajam memotret manusia dengan kondisi emosi dan sosialnya di sekitar masa akhir penjajahan. All That is Gone (terbitan Penguin Books tahun 2005) adalah kumpulan cerita pendek karya Pramoedya Ananta Toer, yang diterjemahkan dari dua buku kumpulan cerita pendeknya, Cerita dari Blora (terbit 1952, dilarang beredar pada tahun 1976), dan Subuh, (1951).

Walau pelarangan beredarnya buku-buku Pram sudah dicabut, namun buku-buku Pram masih sulit dicari, dan bahkan untuk beberapa karya terdahulunya sudah hilang dari peredaran. Saya pun jadi harus mencarinya melalui penerbit luar negeri. Meski Pram sudah dibebaskan sejak tahun 1979, stigma yang melekat pada dirinya (dan karyanya) masih kental. Orang membicarakan Pram lebih karena kesejarahan personalnya sebagai bekas tahanan politik, dan bukan karya-karyanya. Bahkan, suatu fakta yang menyedihkan, hingga kini nama Pram tidak masuk dalam nama-nama sastrawan Indonesia yang dipelajari di pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Sepertinya, label “tahanan politik atau tapol” masih membawa ketakutan tertentu, dan kita masih lebih melihat ‘orang’, daripada ‘karya’.

Pengalaman saya membaca karya-karya Pram, saya justru menemukan bahwa karya-karya itu memiliki sedemikian kedalaman makna maupun kualitas literasi, yang memicu pembaca untuk berpikir lebih kritis atas situasi di sekelilingnya, yang menumbuhkan kecintaan pada akar diri sendiri – kecintaan yang bernalar dan tidak membabi buta juga, menelaah kebaikan dan keburukan yang seringkali ada bersamaan, membuat kita melihat sisi kemanusiaan yang lebih sejati, yang tidak sekedar dibungkus oleh suatu kebangsaan atau teriakan nasionalisme tertentu.

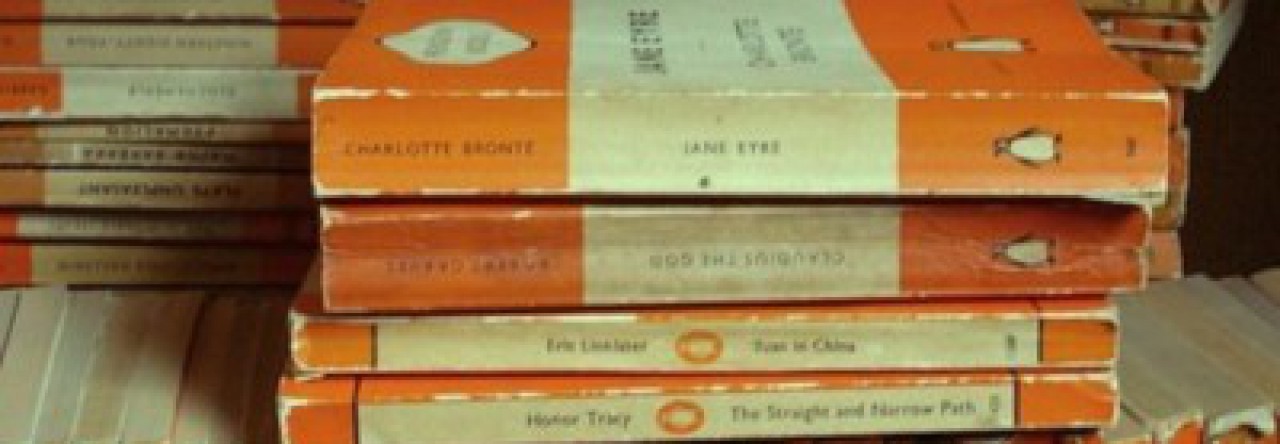

Suatu ironi bahwa karya Pram dihargai justru oleh dunia luar, diterjemahkan ke lebih dari tiga puluh bahasa asing, diterbitkan oleh penerbit-penerbit kualitas dunia (Penguin Books dan penerbit universitas-universitas utama di Amerika adalah beberapa contohnya), dan diakui dalam beberapa penghargaan sastra tingkat internasional. Pram, hingga kini, adalah satu-satunya sastrawan Indonesia yang masuk dalam nominasi Nobel untuk literatur. Karya Pram merupakan bacaan di sekolah-sekolah internasional di dalam dan luar negeri, pun di universitas-universitas negara tetangga, dan karya lengkapnya menjadi bagian dari koleksi perpustakaan di negara lain. Namun di negerinya sendiri, karya-karya Pram sulit dicari, dan begitu sedikit dibaca. Bagi Pram, mungkin ia tidak membutuhkan segala penghargaan internasional itu, karena ia menulis lebih ditujukan untuk bangsa dan rakyat Indonesia, seperti yang tersirat dalam pengakuannya dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (The Mute’s Soliloquy, Penguin Books, 1999). Yang Pram butuhkan adalah kita, bangsa Indonesia, membaca karyanya, mengkritisi apa yang ditulisnya, dan akhirnya menumbuhkan sikap yang mandiri dan penuh harga diri atas kemanusiaan.

Kembali pada All That is Gone, buku kumpulan cerita ini terdiri atas 8 cerita pendek, dimana 7 diantaranya diambil dari Cerita dari Blora, dan 1 dari Subuh. All That is Gone dipandang mengandung cerita-cerita yang bersifat semi-autobiografis (Blora adalah kota kelahiran dan masa kecil Pram). Si tokoh tidak selalu berupa individu yang sama, personifikasinya dimulai dari si tokoh yang masih kecil dan hidup dalam lingkungan keluarga terdekatnya, hingga beranjak ke tokoh yang lebih dewasa di cerita-cerita berikutnya. Latar belakang adalah kota kecil Blora dengan penggambaran alam, kondisi sosial dan kejadian-kejadian, dalam konteks akhir masa kolonial, bergerak ke masa pendudukan Jepang, dan masa sesudahnya. Nuansa emosi yang dihadirkan pun ikut berubah sejalan dengan perpindahan cerita dan perubahan si tokoh, dari dunia masa kecil yang hangat dalam dekapan ibu dan bapak, berangsur menjadi kelam sejalan dengan nalar si anak yang sudah mulai bisa memahami realitas (dan ironi) yang terjadi di sekitarnya. Semakin ke belakang, tone cerita menjadi semakin getir, gelap, penuh ironi kemanusiaan. Kita dibuat lupa bahwa kita sedang membaca sebuah kumpulan cerita, dan bukan sebuah novel panjang.

Setelah membaca semua cerita itu, saya seakan melihat suatu panorama emosional, sosial-budaya dan politis dari sudut pandang kehidupan sehari-hari di sekitar akhir jaman kolonial dan masa-masa awal kemerdekaan. Panorama itu lebih berwarna kelam, sendu oleh ironi, dan hal ini dengan sangat baik tergambar pada covernya (seekor angsa yang tampak megap-megap seperti mempertahankan hidup, menitikkan air mata). Untuk semua cerita itu, Pram memang membuktikan sebagai pencerita yang ulung, sangat realistis sekaligus menyentuh. Realistis, karena penggambarannya yang tidak berlebihan dan “hidup” serta sangat kental dengan kejadian-kejadian sejarah. Menyentuh, karena Pram memotretnya secara ‘mikroskopik’, melalui kehidupan sehari-hari tokoh-tokohnya yang merupakan orang-orang sederhana yang menghadapi kejadian-kejadian itu, membawa kita masuk ke alam pikiran dan perasaan mereka yang mengalaminya. Dari sini kita jadi belajar sejarah, dalam arti melihat sejarah dari sisi yang berbeda dari yang sering kita temukan dalam buku teks sejarah yang mengutamakan fakta kronologis, namun juga belajar dari sejarah, melalui perenungan dan refleksi kemanusiaan yang dihadirkan melalui cerita-cerita itu.

Berikut kedelapan cerita dalam buku ini:

Pada cerita All That is Gone, kenangan masa-masa awal hidup sang tokoh menjadi tema utama, saat kehidupan masih sangat sederhana dalam dunia kecil yang terdiri atas ibu, bapak dan lingkungan rumah. Sejalan dengan waktu, melalui mata kanaknya, sang tokoh mulai melihat realitas yang menguak di hadapannya. Air mata ibu, kebohongan bapak, kesedihan, pertanyaan-pertanyaan, pemahaman, dan akhirnya penerimaan.

“You can do whatever you want with the things you justly earn, even your own life and your own body. Everything.” my father once told me, everything you justly earn.”

How long does it take to speak a sentence? The sound of his voice was but for a few moments. A momentary tremble of sound waves, and then it was gone, not to be repeated. Yet, like the Lusi that constantly skirts the city of Blora, like the waters of that river, the remembered sound of that voice, coursing through memory, will continue to flow – forever, toward its estuary and the boundless sea. And not one person knows when the sea will be dry and lose its tide.

But all that is gone, gone from the grasp of the senses. – hlm. 30

Cerita Inem mengisahkan tokoh Inem kecil sebagai pembantu dan teman bermain si tokoh utama yang juga masih kecil. Pola pandang budaya yang masih demikian sempit menjadikan nasib Inem begitu tragis. Ironisnya, figur yang bisa membantunya justru memilih untuk tidak melakukan apa-apa, semua demi menjaga ‘kelayakan’ dan nama baik keluarga. What a shame!

Pada In Twilight Born, sang tokoh sudah beranjak remaja. Diceritakan dalam lingkungan rumahnya ada beberapa anak angkat yang tinggal bersama dan bersekolah. Salah satunya bersikap sangat vokal dalam menyuarakan pendapatnya, terutama mengenai idealisme politik dan sosial. Sang Bapak juga aktif di luar rumah dalam organisasi sosial. Sang tokoh sangat kagum pada mereka berdua, dan sering mengimitasikan apa yang dikatakan mereka walau tidak memahami benar apa maksudnya. Suatu ketika situasi sosial politik berubah, yang berakibat keluarga sang tokoh mengalami kesulitan ekonomi. Dalam kondisi sulit seperti ini, kakak yang diidolakan dan Bapak justru sering pergi meninggalkan rumah dengan dalih menenangkan diri, pergi ke kota lain atau bermain judi untuk menghilangkan tekanan pikiran. Tinggal sang Ibu yang berjuang dari hari ke hari menyambung hidup rumah tangga. Hingga pada suatu senja, sang Ibu, dengan ditemani seorang bidan, berjuang sendiri melahirkan anak kesekian, dengan sang tokoh yang menunggu ketakutan di balik pintu.

Circumcision menceritakan tentang harapan sederhana seorang bocah yang harus pupus oleh kesadaran bahwa untuk mencapainya ternyata diperlukan biaya atau kekayaan yang besar, dimana kondisi itu jauh dari kenyataan hidupnya. Ironisnya, harapan di kepala sang bocah itu sebenarnya pun tidak ‘tepat’, karena lebih merupakan harapan sosial yang memperkarakan status religiositas individu lain. Tema ini diangkat melalui mata bocah sang tokoh.

Pada Revenge, sang tokoh yang sudah mulai dewasa di masa-masa awal kemerdekaan berpikir bahwa menjadi tentara ada cita-citanya, seperti semua pemuda di lingkungannya pada masa itu. Namun serangkaian kejadian yang dialaminya saat ia pertama kali terjun dalam perjalanan tugasnya, saat kelompok tentara itu menangkap seseorang yang dianggap sebagai mata-mata, membuatnya sadar bahwa menjadi tentara bukanlah panggilan hidupnya.

The pilgrim’s body kept being dragged on and on, but by now he was no longer human, much less a citizen of a free and democratic nation. Absolutely not! For the crowd that night, he was a wonderful plaything, no difference from a rubber ball for a cat or promises for this country’s former colonial masters.

In large office buildings far beyond the demarcation line, this act would be called facist behavior, a Nazi terror technique, or the legacy of the Japanese. In fact, it was pure stupidity, for which everyone present was to blame: the pilgrim, his judges, his executioners, and I myself. But maybe the worst thing about what happened is the pleasure that people took in playing judge. There is nothing more disastrous in life than a stupid judge. – hlm. 111

Cerita Independence Day mengisahkan tentang mantan tentara pejuang kemerdekaan bernama Kirno yang kembali ke rumah dalam kondisi cacad fisik, yaitu buta dan tanpa kaki. Duduk statis di kursi rodanya dan selalu berada dalam kegelapan, Kirno banyak melakukan refleksi atas apa yang dialaminya dan menemukan bahwa hidup membawa sejumlah paradoks, yang harus diterima. Dan, apa sebenarnya makna ‘kemerdekaan’?

Acceptance adalah cerita yang buat saya paling menyentuh dan paling membukakan mata. Pram membawa kita mengikuti kehidupan sebuah keluarga sederhana di masa kedatangan Jepang dan perang revolusi di awal kemerdekaan. Nasib keluarga ini seakan ikut terseret naik turunnya berbagai ideologi yang bergantian berkuasa di sepanjang masa itu, apakah itu nasionalis atau sosialis. Keberuntungan dan kemalangan bergantian menghampiri keluarga itu. Pertolongan dan malapetaka bisa datang dari pihak yang sama, pihak yang kita anggap baik maupun buruk. Semua begitu relatif. Lagi-lagi, semua hanyalah masalah kekuasaan dan menguasai orang lain. (Saya jadi teringat akan fabel Animal Farm dari George Orwell, yang dalam cerita ini menemukan bentuk konkretnya). Dan, nasib keluarga ini begitu tragis hingga Sri, dari sudut mana narator bercerita, menumbuhkan sikap ‘acceptance‘ lebih supaya bisa bertahan hidup dari keabsurdan yang dialaminya.

On this occasion, as had happened so many times before, Sri told herself to accept what had happened, that with acceptance everything would again be all right. – hlm. 210

The Rewards of Marriage adalah cerita tentang harapan dan kenyataan. Apa yang tadinya kita impikan ternyata begitu tercapai mengimplikasikan hal-hal yang kita ingin hindari.

Membaca cerita-cerita Pram kita dipaparkan akan begitu banyak paradoks dan ironi, bukan dari hal-hal yang besar, tapi justru dari serpihan kehidupan sehari-hari. Pada cerita-cerita itu, sangat terasa bahwa Pram tidak menggurui, apalagi menentukan pembaca harus bagaimana. Ia hanya menyajikan, memaparkan. Tinggal kita yang melihat, meresapi, dan berefleksi atasnya. Pikiran dan perasaan tokoh-tokoh itu adalah bagian dari pikiran dan perasaan kita juga, sebagai manusia. Buku ini pada akhirnya adalah tentang manusia. Konteks jaman kolonial dan kemerdekaan hanyalah sebuah latar belakang. Manusia, dari status apapun, dari jaman kapanpun dan di belahan bumi manapun, merasa bahagia oleh sebab yang sama, dan merasa sedih atau terluka oleh hal yang sama. Itulah inti sederhana dari humanity.

A literary gem.

*Membaca buku ini adalah bagian dari Membaca Sastra Indonesia 2013 – Klasik, dan Baca Bareng BBI bulan Februari dengan tema Buku Pram (memperingati ulang tahun beliau di bulan Februari ini).

bahasa Pram sudah indah, penerjemahannya juga indah, ga kalah dibandingkan dgn sastrawan dunia lain.. bulan ini puas bisa baca 2 buku Pram (meski pilih yg tipis)

Wow.. saking susah nyari versi indonesia, malah dapet yang versi luar negerinya, Mbak?

waaww…aku juga pengen baca yang ini..btw klo versi bahasa indonesianya, judulnya apa ya?

wihh kereeeeen bisa dapet buku ini >,<

buku2 pram emang langka2 (yang terbitan lama), bisa dijual ratusan ribu yang terbitan hasta mitra itu kalo gasalah..

tapi emang baca buku2 pram itu seperti naik mesin waktu ya, berasa banget suasana jaman dulunya

reviewnya bagusss mba!!

Great review mbak Mei, benar sekali sulitnya mencari buku-buku Pram, sampai aq tnyakan ke penerbit-nya apakah mrk mau cetak ulang, tidak ada tanggapan positif, menurut mereka kurang laku 😦 serba sulit jika kualitas diukur dengan masalah pangsa pasar, dan yang laris justru notabene (maaf) buku-buku yang tidak ada ‘isinya’

Saya belum baca buku yang ini >.<

Ternyata makin ke sini makin sulit ya menemukan buku2 Pram? Koleksi Pram saya lumayan banyak, saya kumpulkan sejak tahun 90-an, saya mendapatkannya darimana-mana, ada yg beli di jembatan penyebrangan, titip teman, dll, dan saya suka semua karyanya:)

miris juga ya mei, di luar negeri malah lebih dihargai daripada di negeri sendiri 😦 jadi inget waktu di belanda, lebih banyak orang yg tahu karya-karya pram daripada disini kayaknya (termasuk aku yg baru baca bukunya dikit banget!!)

Waaahhh, tahun ini saya komit buat baca 1 buku Pram setiap bulan, tapi yg bahasa Indonesia sih biar feelnya lebih dapet^^ Sayang ya yang ini ngga ada yg versi bahasa Indonesia , kalo emang kepaksa kayany saya baca juga deh. Sejauh ini baru baca Tetralogi Pulau Buru dan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels.

Btw, iya saya setuju, Sastra Indonesia itu bagus2,,, mulai dari Pram, Romo Mangun, Remy SIlado, NH Dini… sayang banget ngga banyak anak muda kita yang baca Sastra negeri sendiri T.T

Reblogged this on Baca Klasik.

tetralogi pulau burunya luarbiasa itu 🙂

waah aku malah baru baca reviewnya nih mbak mei.

saya sendiri belum pernah baca cerpennya Pram. Tapi memang benar, apa yang disajikannya pada dasarnya adalah realita hidup yang bila kita renungkan punya makna mendalam.

Nice review mbak, saya jadi pengen mencari buku ini.

Pingback: Baca Bareng BBI Januari – Desember 2013 | Mia membaca

Pingback: Best Books 2013 | ma petite bibliothèque

kalau mau dapetin buku kayak gini darimana ya mbak? 🙂

Bagaimana cara nya saya yang berdomisili di KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR bisa mendaptkan buku ini? Apakah ada di toko buku di daerah saya ini? Karena Saya sangat tertarik dengan Novel karya Pramoedya A. Toer. Mohon info2 Terima kasih.

Bagaimana cara nya saya yang berdomisili di KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR bisa mendaptkan buku ini? Apakah ada di toko buku di daerah saya ini? Karena Saya sangat tertarik dengan Novel karya Pramoedya A. Toer. Mohon info2 Terima kasih.